李建中

【按语】

秉持“停课不停学”的精神,武汉大学从2020年2月17日起正式开始网上教学。2020年2月19日,武汉大学通识教育中心主任李建中教授以“抗疫时期的人文导引”为题,在线上为2019级测绘学院1班的118位同学带来一堂精彩的网络通识课。本文系李建中老师的课堂实录。

同学们好!

现在正值新冠肺炎疫情非常严重的时刻,我们只能在各自的家里中,以虚拟课堂的方式上课。我们的实体课堂在信息学部教1楼的328教室,离我家非常近,步行只要十分钟。可就是这十分钟的距离,对此时此刻的我们来讲,却是如此的遥远,真的是咫尺天涯!武汉市1月23日开始封城,在这将近一个月的时间里,我走得最远的距离就是到我们小区门口拿快递、取菜,大概只有一百多米。

今天我跟大家讲的题目是“抗疫时期的人文导引”。“抗疫时期”是我讲课的语境,我们正处于一个严峻的时刻;“人文导引”是我们的课程。今天这堂课主要为大家解决三个问题:第一个问题是这门课的内容框架、逻辑结构以及理论要义或者是关键词,第二个问题是关于这门课的学习方法。第一个问题是回答授课的内容,即我们这门课“讲什么”;第二个问题是告诉大家老师“怎么讲”和学生“怎么学”。第三个问题是最重要的,今年的人文导引课程处于一个非常特殊的时期,特殊的语境赋予这门课特殊的意义和价值。我的问题是:在特殊的全民抗疫的时期,我们的“人文社科经典导引”的独特价值是什么?对于同学们来讲,在抗疫时期学习人文导引,其独特的意义在哪里?这一点,是我今天要给大家解决的主要问题。这也是今天这次课叫“抗疫时期的人文导引”的原因。

上学期大家都上过“自然科学经典导引”课程,“自然科学经典导引”中有一章讲牛顿的《自然哲学的数学原理》,相信大家都记忆犹新。牛顿的《自然哲学的数学原理》于1687年写成,大家应该知道,牛顿是剑桥大学三一学院毕业的学生,培根、罗素、维特根斯坦(分析哲学创始人之一)、印度的甘地、英国的查尔斯王子,都是牛顿的校友。牛顿发现万有引力就与伦敦的瘟疫有关,1665年,伦敦爆发了一场大瘟疫,因为这场瘟疫,伦敦的人口差不多减少了五分之一。当时,牛顿正在剑桥读大学,由于这场瘟疫,他只能暂时回到老家。也就是在他老家躲避瘟疫的时候,躺在老家的苹果树下,被苹果砸中,发现了牛顿第一定律。所以有时瘟疫不见得全是坏事。在座的各位测绘学院的同学,此次由于疫情不能出门,说不定就会有什么重要的发现。

牛顿的成功在某种程度上与1665年的“伦敦瘟疫”有关。还有一位英国作家笛福,代表作《鲁滨逊漂流记》,他专门写了一本叫《瘟疫年纪事》的书,用叙事的方式描述了1665年的“伦敦瘟疫”。我们今年的“人文社科经典导引”课程,既要学习古希腊伟大的历史学家、被称为“历史之父”的希罗多德的《历史》,我们还要学柏拉图记录苏格拉底之死的《斐多篇》。在希罗多德之后、苏格拉底之前,雅典发生了一场瘟疫。“雅典瘟疫”在公元前430年爆发,雅典居民在这场瘟疫之中死去了四分之一,损失惨重。古希腊另一位伟大的历史学家修昔底德,在他的《伯罗奔尼撒战争史》中详细地记录了这场瘟疫,他不仅仅是亲历者,还不慎中招,也患上了瘟疫。此次瘟疫有多严重呢,书中有这样一个细节,希腊没有火葬的习惯,但是由于瘟疫,尸体太多没办法处理,只能选择火葬,当时雅典人为了抢夺火葬的木材不惜大打出手。如果自己家中没有木材,他们扛着尸体走上街头,看见有谁家在火葬,直接把尸体扔进去一起烧。当时情况之惨烈,由此可见。

我们的人文导引还要讲司马迁的《史记》,还有刘勰的《文心雕龙》。在司马迁之后,刘勰之前,中国也有一场大瘟疫,我把它命名为“建安瘟疫”,最严重时是在建安二十二年,也就是公元217年。大家都知道建安七子,他们是那个时代伟大的诗人和文学家,建安七子是一个名垂千古的文人集团,据史料记载,建安七子中有五位,徐干、陈琳、应玚、刘桢、王粲,均死于公元217年的“建安瘟疫”,这是中国文学史上的一次悲惨事件。

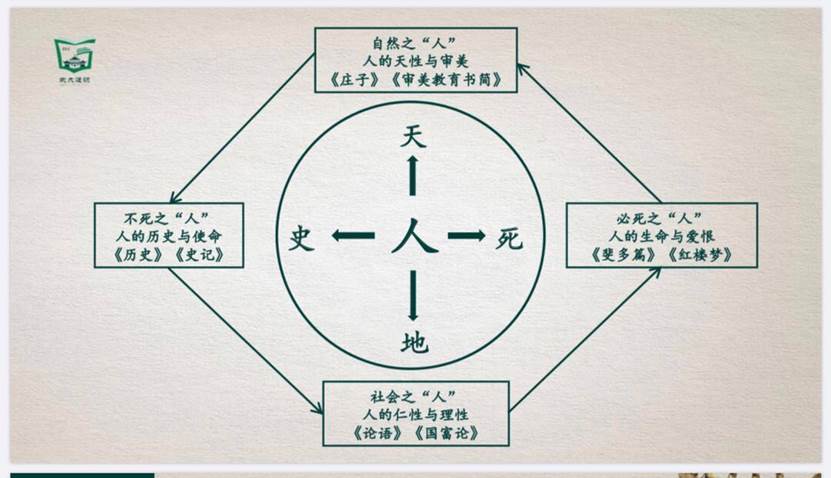

在人类的历史长河中,瘟疫关非罕见。“瘟疫”这两个字,《说文解字》说,“瘟者,疫也”;“疫者,民皆疾也”。一个“皆”字,道出了瘟疫的流行病特征以及它的无远不届的灾难性影响。前面给大家讲了与我们教材相关的三场著名瘟疫。现在我们也处于全民抗疫的时代,此次武汉的疫情是非常严重的。在这样一个时间,我们开始学习人文导引。这门课主讲八部经典,全校有31位老师同时开讲,不同的老师授课方式不一样。我的讲法是“中西比较式”,我在中学里选了四部经典,分别是《论语》、《庄子》、《史记》、《红楼梦》;西学里选了《国富论》、《审美教育书简》、《历史》和《斐多篇》四部。但我不是先讲中学后讲西学,而是一中一西,用比较的方式来讲。我们的课以“人”为元关键词,整体上分为四大部分共八讲:每一个部分讲一中一西两部经典,每一部经典都提练出一个与“人”为核心的关键词。

八部经典,八个关键词,中西比较,两两相连:《论语》与《国富论》对应人的“仁性”与“理性”,《庄子》与《审美教育书简》对应人的“天性”与“审美”,《历史》和《史记》对应人的“历史”与“使命”,《斐多篇》与《红楼梦》对应人的“生命”与“爱恨”, 经典与关键词整合在“地—天—史—死”这样一个宏大的结构或系统里。

请大家先看最下面的这个部分:社会之“人”,我们讲《论语》和《国富论》,讨论人的仁性与理性。法国作家加缪的《鼠疫》中有这样一句话:“与鼠疫斗争的第一方式,只能是诚实。”“诚实”就是我们武大的校训“求是”。在此次疫情中,我们很多医护人员表现出了职业性的诚实或真诚,敬职敬业,尽力尽心,所谓“医者仁心”。正如一位方舱护士在她的诗中所写的:“我只是在执行岗位职责,做一个医者良心的拯救。”至于人的理性,正如此刻大家所做的那样,理性隔离,收敛各种欲望,为人类共同体的共同利益而自我关闭,克己而利他人,克己而利社会。

现在看最上面的部分:自然之“人”,我们讲《庄子》和《审美教育书简》,讲人的天性与审美。生活在大地上的人要受各种各样的约束,但是人是有天性的,这一部分我们要讲到天池、天籁、天理和天机,会提及天人感应、天怒与天谴。自然灾害有时是一种天意,是与人类对天地自然没有敬畏心有关的。人没有对这个地球上其他生物的敬畏,什么都吃,什么都敢吃,破坏生态,导致灾难。作为自然的人,我们还有审美的需求。审美是一种文学的救赎,当上天惩罚人类的时候,当我们面临着巨大灾难的时候,我们靠什么来救赎?答案是文学。前面我们讲到了加缪的《鼠疫》,还有马尔克斯的《霍乱时期的爱情》和丹·布朗的《地狱》,都是瘟疫题材的文学作品,能给我们带来灵魂的救赎。

我们来看结构图的左边——不死之“人”,在这一部分,我们讲《历史》和《史记》两部作品。前面我已经和大家讲过了雅典瘟疫、建安瘟疫,此处再给大家讲一下1347年的“佛罗伦萨瘟疫”。薄伽丘的《十日谈》就是在这一背景下写作的,七男三女为了躲避瘟疫,来到乡村别墅,每个人每天讲十个故事,十天一百个故事,这就是著名的《十日谈》。《十日谈》是文艺复兴早期的一个标志,它批判教会的虚伪,批判禁欲主义,歌颂自由和爱情。所以说1347-1351年爆发的佛罗伦萨瘟疫,在某种意义上开启了文艺复兴。司马迁在《史记》里讲了使命——历史使命、文化使命。我们武大的校友,在此次抗疫期间表现非常好,大家都知道的“吹哨人”李文亮医生,是我们武大04级医学院学生。还有武大的校友阎志先生,著名企业家,武大的卓尔体育馆就是他捐赠的。疫情爆发时,阎志包租十多架飞机从国外采医用物资,并成立了卓尔应急医院,建方舱医院。这些武大校友都是有使命感的。

最后我们看右边:必死之“人”,人作为一个类(人类)是不死的,或者说人的精神是不死的;可是,人作为有肉身的个体,是一定要死去的,是必死之人。在这样一个题目下面,我们先讲《斐多篇》,后讲《红楼梦》,探讨人的生命与爱恨。俄罗斯思想家和文学家赫尔岑在《往事与随想》中讲过一句很有名的话:“精神的肺,必须像身体的肺一样坚强,足以从烟雾弥漫的空气中去吸取氧气。”这里说的“精神的肺”,就是人的灵魂、人的思想、人的品位,就是人文精神。我们要有高尚的灵魂,而这高尚的灵魂必须要安放在健壮的身体里。生命重于泰山,我们要珍惜自己的生命,提高免疫力,经受考验。所谓“必死”是人的肉体,而人的精神是不死,也是不可战胜的。我们最后能不能挺住,在这样一场大的疫情之中能不能安然无恙,能不能够健康地活下来,首先要有好的身体,要有较强的免疫力,更重要的是要有健康的“精神的肺”。

总括起来说,我们人文导引课的八部中外经典、八个以“人”为核心的关键词,共同指向或者说回答三个问题:何为“人”?成为何“人”?何以成“人”?

请同学们按照这个思路预习、研讨和来思考。

最后说一句:我现在最盼望的事,就是早日返校,在我们武大信息学部教1楼的328,与118位同学面对面。

谢谢大家!现在下课。